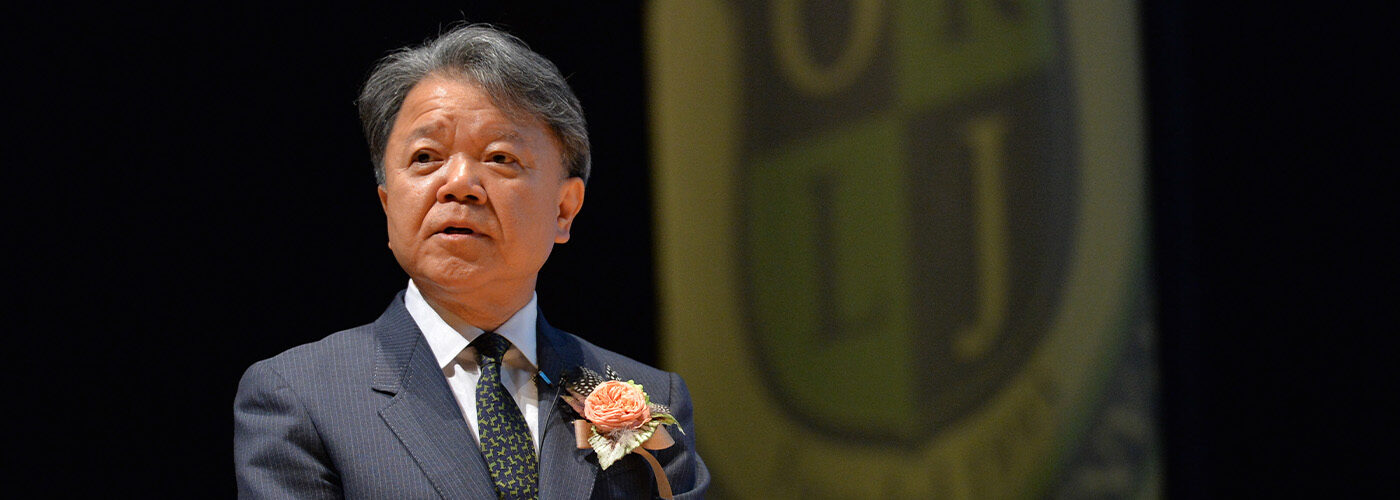

医学部を卒業後、顔面神経麻痺の分野を中心にめざましい活躍をしてきた村上教授。研究では、ベル麻痺(特発性顔面神経麻痺)の発症と単純ヘルペスウイルスの関係を証明。臨床では、難易度の高い手術を数多く成功させてきた。顔面神経麻痺分野のトップランナーである村上教授の医療、患者への誠実さは、若手にとって確かな指針となるだろう。

-1024×683.jpg)

キャリアの成功体験として、研究面ではベル麻痺の発症メカニズムの解明を、臨床面では難易度の高い顔面神経関係の手術における成果を挙げていただいた。輝かしい実績の背景には、村上教授の手術やキャリアへの姿勢があった。

私の成功体験は、研究面ではベル麻痺が単純ヘルペスウイルスにより発症すると突き止めたこと、臨床面では顔面神経に関する難易度の高い手術で成果を出したことです。

ベル麻痺は、1830年にスコットランドの医学者が症例を報告して以来、広く知られるようになった顔面神経麻痺です。ベル麻痺の原因はずっと分かっておらず、血流が悪化して麻痺が起きる、アレルギー、自己免疫、なんらかのウイルスなど、さまざまな原因が推測されていました。

1996年に顔面神経麻痺の患者さんから、単純ヘルペスウイルスを見つけることができました。それまで15年以上、単純ヘルペスウイルスをマウスに感染させるなど、ベル麻痺の原因の研究を続けて、ようやく大きな成果を出せました。その数年前に、特定のDNAだけを増やしてウイルスに感染しているかを確認するPCR検査を使用し始めたのが、非常に役立ちましたね。長い間研究を続けてきて、新しい技術との出会いがあったことが幸運でしたし、長く続けてきたからこそだと思います。

臨床面に関しては、こちらも顔面神経麻痺に関するもので、神経減荷術などの手術です。顔面神経の手術は、頭蓋骨の複雑な構造を解剖学的に理解し、かつ繊細な神経を触るテクニックがないと、いい手術ができないものです。私はアメリカに留学し、鼓膜の振動様式について研究していました。亡くなった方の耳に音を入れて振動を見ていたのですが、実験後に解剖をする機会が多く、解剖学の知見や手術テクニックが身につきました。それが後になって、実を結んだわけです。自分の環境を活用してスキルを磨き、自分の能力を活かせる場所で努力を続けるのが大切なのだと思います。

また、キャリア選択も成功体験のひとつだと感じています。ふるさとの愛媛県に医学部ができたのをきっかけに、医師の道に進みました。耳鼻咽喉科を選んだ理由は、診療科の将来性が大きかったですね。耳鼻咽喉科は、当時の先進的な医療である顕微鏡手術に積極的だったのです。私は顕微鏡で組織を見るのも、手術顕微鏡を使うのも大好きだったので耳鼻咽喉科に進みました。さらに、研究室の雰囲気や先生のよさも選択のポイントでしたね。

研究室の初代教授は、具体的にあれこれ言ったり、フォローが手厚かったりしたわけではありませんが、若手医師がやりたいことを言ったときに絶対に「やめとけ」とは言わない人でした。その度量の大きさが、教室の自由な雰囲気につながったのだと思います。

私は人とコミュニケーションを取るのが好きなので、周りから開業すると思われていましたが、結果的に今も大学に残っています。30代半ばで留学して38歳で帰国し、大学に残るか開業するか考えました。50歳まで自分の好きなことをやって、准教授くらいまでしかいけなかったら、開業しようと思っていたら、チャンスがきて、教授になれました。少し先を見ながら、真面目に一生懸命取り組んでいたら、誰かがちゃんとその姿を見ていてくれるのだと思います。

コンテンツは会員限定です。

続きをご覧になるには以下よりログインするか、会員登録をしてください。